黄河,不仅是一条波澜壮阔的自然之河,更是一条滋养中华文明的农业之河。从神农氏“尝百草、辨五谷”的古老传说,到如今陕北田间沉甸甸的小米穗,黄河流域的农耕文明始终滋养着中华民族。今天,让我们走进陕西黄河文化博物馆,探寻农业资源里藏着的文明根脉与地域风情。

五谷之源:中华农耕文明的根基

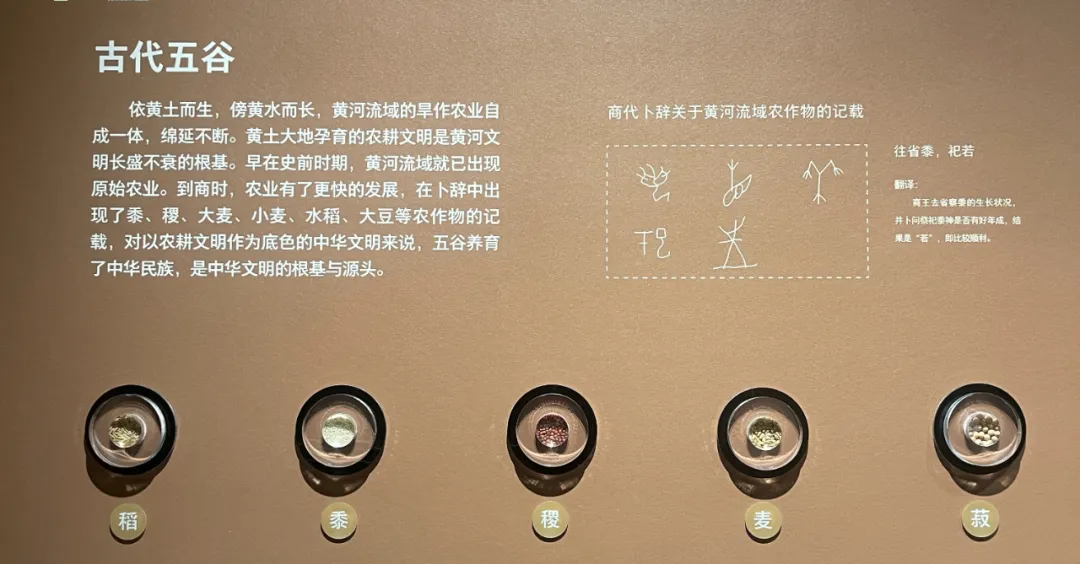

"民以食为天",谷物粮食的种植与驯化推动了人类文明发展的进程。对于以农耕文明为底色的中华文明而言,五谷养育了中华民族,是文明的根基与源头。

图片来源:陕西黄河文化博物馆

最早在《汉书•食货志》中,“五谷”被明确记载为稻、黍、粟、麦、菽。而黄河流域作为这一农耕文明的核心区,还流传着神农氏“尝百草、辨五谷”的神话,印证了这里作为粮食起源地的深厚底蕴。

陕西黄河文化博物馆的展厅内,古代五谷实物展示是绝对的“主角”:颗粒饱满的粟(小米)、形似黍子的谷物、完整的麦种与菽(豆类)整齐陈列,仿佛将千年前黄河畔的田间景象“搬”到眼前。大家可以清晰看到,正是这些不起眼的谷物,一步步取代黍粟,让小麦成为北方主要粮食作物,养育了一代又一代中华儿女。

聚焦“现代”:看陕西如何玩转“多样农业”

如果说古代五谷是文明的“起点”,那现代陕西农业便是地域特色的“活名片”。作为西部典型农业大省,陕西的地形与气候,造就了独一无二的农业优势。

图片来源:陕西黄河文化博物馆

陕西地形复杂,海拔高度、雨热资源和生态条件差异大,从北到南形成了10个明显的农业气候区;从东向西又形成了24个各具特色的种植业气候类型区。这种独特的地理环境,使得陕西的农作物种类、耕作栽培制度等方面都具有北方与南方以及南北方过渡的中间类型特点。

图片来源:陕西黄河文化博物馆

这些农作物不仅是陕西人民的食物来源,更是千百年来农耕智慧的结晶,承载着黄河流域农业文明的发展脉络。

生生不息的农业文明

在陕西黄河文化博物馆中,农业资源的展示不仅是对物产的呈现,更是对黄河农耕文明的深度解读。从这里,我们看到了一条大河如何滋养一片土地,一片土地如何孕育一个文明。

黄河之水绵延不绝,农耕文明生生不息。欢迎来到陕西黄河文化博物馆,一起探寻黄河农业文明的源头,感受大地母亲的慷慨馈赠!

黄河文化博物馆

黄河文化博物馆 黄河文化博物馆

黄河文化博物馆 黄河文化博物馆

黄河文化博物馆 黄河文化博物馆

黄河文化博物馆