2025年10月26日,以“黄土地与陕北秧歌”为主题的第三期黄河文化对话在陕西东方红黄河文化景区举行。本期对话嘉宾邀请国家级非遗“陕北民谚”传承人王建领与陕西黄河文化博物馆副馆长李金利,共同探讨陕北秧歌这一独特民俗的历史源流、表演形态与文化魂脉。

陕北秧歌作为极具代表性的文化符号,承载着陕北人民千百年来的情感与记忆。王建领介绍,陕北秧歌起源于人类对自然的崇拜,尤其是对太阳的祭祀。“在文明混沌初期,面对地震、海啸等无法理解的自然现象,人们将敬畏之情寄托于对太阳的崇拜之中。‘秧歌’一词,从深层次理解应为‘阳歌’,是太阳祭祀的广场歌舞,融合了集体祭祀与大众娱乐,最终走向天人合一的欢乐境界。这一文化形式不仅是陕北人的狂欢,更是他们与天地对话、表达对美好生活向往的独特方式。

”陕北秧歌的表演形式丰富多样,蕴含着诸多传统仪式和文化内涵。王建领说,“谒庙秧歌”是正月初一人们前往庙宇表达诉求的信仰仪式;“排门子秧歌”是挨家挨户送去祝福,表演中“伞头”触景生情即兴创作歌词,化解生活中的尴尬与窘迫,为人们带来欢乐与希望;“彩门秧歌”用于村与村之间秧歌队的才艺比拼;“过街秧歌”集中展示秧歌阵容;“小场子秧歌”在拜年结束后进行个人或小组的才艺展演,还催生出了著名的秧歌剧。“延安时期的《兄妹开荒》便是秧歌剧的经典之作,它以米脂婆姨马杏儿为生活原型,由剧作家马健翎创作,反映了边区大生产运动,推动了文学艺术的大众化、民俗化,也标志着中国音乐歌舞走向为工农兵服务的道路。”

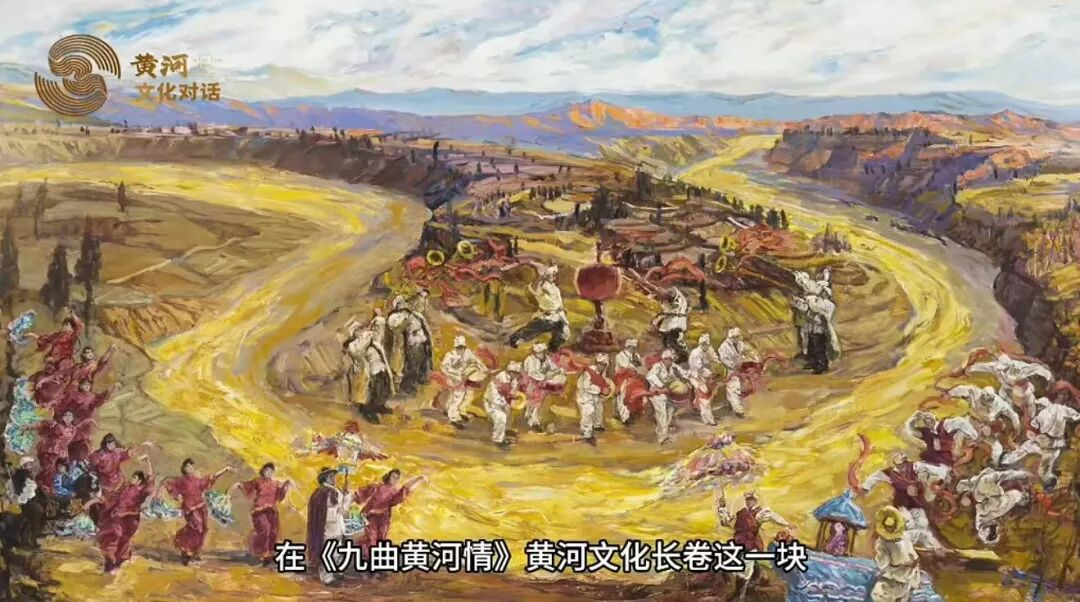

在陕西黄河文化博物馆中,陕北秧歌元素也有着多样呈现。李金利介绍说,在博物馆的第三展区,通过《九曲黄河情》黄河文化长卷,生动展现了陕北大秧歌队员们扎着羊肚子手巾、女队员拿着扇子跳秧歌的热闹场景。“序厅中的转九曲,体现了人们祈求平安幸福的美好愿望;民艺荟萃板块则陈列着扭秧歌所用到的唢呐、腰鼓等乐器,让观众能更直观地感受陕北秧歌的魅力。”

虽然同属陕北秧歌,但各地表演形式各具特色。王建领指出,佳县秧歌有着独特的祈福、庆丰收以及放赦等内容,“其中放赦体现了人性释放与对孤魂野鬼的关怀。”官方秧歌注重整齐划一的集体美,而民间秧歌更强调自在与个性张扬。延安时期的新秧歌运动,改变了传统秧歌的面貌,融入了工农兵形象,增加了女演员,创造出如《拥军秧歌》《军队和老百姓》等经典节目,推动了文化的发展与进步。

“陕北秧歌与年俗文化紧密相连,是年俗文化的重要组成部分。”王建领说,每年新年,从正月初一到元宵节,甚至到二月二或正月二十三,陕北各地都沉浸在秧歌的欢乐氛围中。其中,九曲秧歌是整个秧歌活动的重头戏,其主题多围绕黄河船夫和坐船人的故事展开,如佳县黄河岸边荷叶坪村的李思命,将对黄河的敬畏、对生活的渴望融入歌曲,创作出《天下黄河九十九道湾》。“转九曲时,年轻夫妇偷灯求子的习俗充满了人情味;转九曲后的燎百病活动,人们围绕火塔子歌舞,念诵着‘燎百病燎内身,燎了前心燎后心,脚心燎到脑门心,一年四季保康宁’的诵词,表达着对平安幸福的质朴追求。”

陕北秧歌如何与观众互动?王建领介绍说,秧歌门槛较低,是大众参与的重要艺术形式。为吸引游客广泛参与,首先要提供适宜的场地,如博物馆的东方红广场;其次要提供音乐、锣鼓唢呐等表演条件;最后要创造参与机会,像佳县赤牛坬、米脂高西沟等地的民俗表演和秧歌剧,邀请游客加入其中,感受秧歌的乐趣。“当然,秧歌表演也有要领,即摇头摆尾让整个身子动起来、溜眼子进行眼神交流、踩着点走保证队形整齐。这样,无论是专业演员还是普通游客,都能在秧歌表演中找到乐趣,感受其独特魅力。”

黄河文化对话是2025陕西黄河文化旅游月中的重点项目,由陕西黄河文化博物馆与《中国黄河旅游年鉴》编辑部联合推出。此前已先后推出了《陕北文化与黄河精神》《大河滔滔入画来》两期,受到社会广泛好评。

第三期“黄土地与陕北秧歌”的文化对话,让观众对陕北秧歌有了更深入了解,也为陕北秧歌的传承与发展提供了新思路。在黄河文化的滋养下,陕北秧歌这一民俗瑰宝将继续在黄土地上绽放光彩,吸引更多人来探寻其独特文化魅力,续写属于它的辉煌篇章。

作为陕西黄河文化博物馆向公众传播黄河文化的系列行动,第四期还将推出《陕北民歌中的黄河回响》主题对话,邀请“陕北歌王”王向荣走进屏幕,解密钟情一生的陕北民歌以及台前幕后的感人故事,希望大家持续关注。

来源:西北旅游文化研究院

黄河文化博物馆

黄河文化博物馆 黄河文化博物馆

黄河文化博物馆 黄河文化博物馆

黄河文化博物馆 黄河文化博物馆

黄河文化博物馆